防災の日9月1日に思うこと~地域との共存・共生~

1922(大正11)年9月2日、目黒蒲田電鉄株式会社が設立され現・東急株式会社の事業活動がスタートした。「安全・安心」は、鉄道事業を基盤とした「街づくり」の全ての事業の根幹である。設立の1年後、1923(大正12)年9月1日に関東大震災が発生した。不動産事業における分譲の始まっていた田園都市の被害がほとんどなかったことにより、この地域の安全性の評価につながったといわれている(※1)。

さて、日本では直近、2025年7月30日、午前、ロシアのカムチャツカ半島付近でマグニチュード8.8の大規模地震が発生し、北海道から九州にかけ広い範囲で津波を観測した。岩手県の久慈港で1.4メートルの津波を記録し、津波警報を受け沿岸部の自治体が約200万人に避難指示を出し、鉄道や航空機といった交通網も乱れた(※2)。大規模な浸水被害は回避されたが、日本にとって、地震が依然として脅威であることをあらためて痛感させられたのではないか。

これまでに日本では多くの大地震に見舞われ、そのたびに甚大な人的・経済的被害を受けてきた。東日本大震災の経済損失は約17兆円(※3)、熊本地震では2〜5兆円(※4)にのぼると推計される。さらに、30年以内に70%の確率で発生するとされる首都直下地震の想定経済損失は、約95兆円に達すると見込まれている(※5)。これは、日本の国家予算に匹敵する規模である。南海トラフ巨大地震も同様に30年以内に80%程度の確率で発生が予測され、さまざまなケースは想定されているものの、最大で経済損失は270兆円に及ぶと推定されている(※6)。これらの数値が示すのは、国の根幹を揺るがすリスクが目前に迫っているということである。さらに、このような大規模地震のリスクに加え、気候変動の影響により台風や豪雨など自然災害のさらなる激甚化・頻発化が懸念されている。

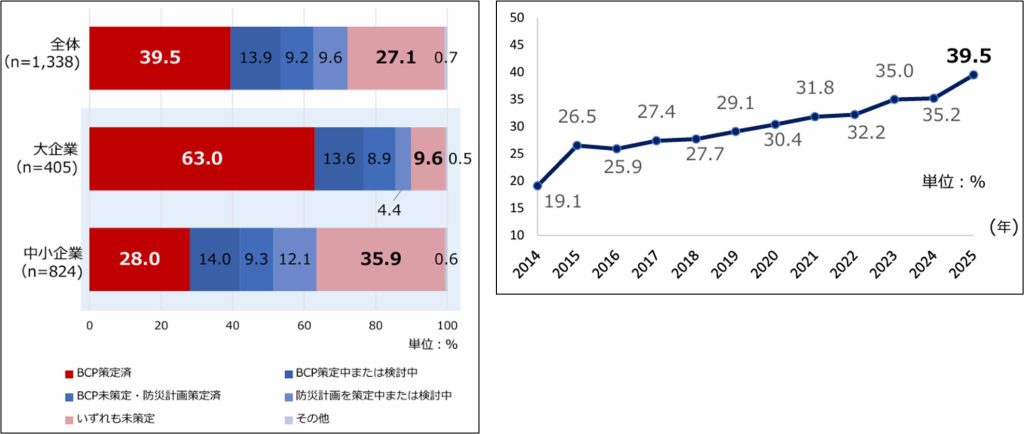

東京商工会議所は、2025年5月18日付けで、災害・リスク対策委員会において、会員企業におけるBCP(事業継続計画)策定状況や、帰宅困難者対策、行政に望む災害・リスク対策施策等を把握するためアンケートを実施し、調査結果をとりまとめている。その結果、BCP策定率は39.5%(企業規模別では、大企業63.0%、中小企業28.0%)。防災計画・BCPいずれも未策定の中小企業は35.9%にのぼる(図1)。BCP策定の課題では、「人員や時間に余裕がない」を5割以上が挙げている。「備えが必要だと感じるリスク」として最も回答が多かったものは「地震」で、BCP策定企業、BCP・防災計画未策定企業ともに95%を超えている。アンケートでは、最近は災害だけでなく、感染症や社会インフラの老朽化等、リスクが多分野、多方面に渡って顕在化しているため、どのようなリスクに対応すべきか絞り込めず不安であるとの声もあり、2016年より年々BCP策定率は上がっているものの(図2)、企業側の課題は大きい(※7)。

図1 BCPの策定率 図2 BCP策定率の推移

(出典)東京商工会議所「会員企業の災害・リスク対策に関するアンケート」2025年調査結果(2025年8月18日)

9月1日の「防災の日」およびそれを含む「防災週間」(2025年8月30日〜9月5日)は、国や自治体、地域、企業、そして国民一人ひとりが、日常の防災意識や行動を見直す重要な機会である。今年の防災週間では、災害への備えとして「自助(自ら身を守る)」、「共助(地域や企業との連携)」、「公助(行政の対応)」の三者を組み合わせた対応の必要性があらためて強調されている(※8)。特に、国や地域の経済を担う企業の果たす役割を認識した防災活動の推進や、行事等への積極的な参加が挙げられており、企業に課せられた責任は大きいといえよう。

災害が発生しても、従業員の安全を確保し、取引先や地域社会に対する責任を果たしながら事業継続することは、企業の重要な役割である。そのために、BCPの策定・実行と継続的な改善が求められる。BCPは、教育訓練や定期的な見直しを通じて、実効性のあるものにしておく必要がある(※9)。災害は予測困難であるからこそ、日常の備えが被害の軽減につながる。企業がBCPを通じて危機に備えることは、地域経済と社会全体のレジリエンスの向上にもつながる。この意味で、企業にとってBCPの策定と実行は社会的責任であり、企業の存在意義に直結すると考える。

この実効性を高めるためには、企業は自社内だけでなく、地域と一丸となり取り組むことが必要不可欠である。まずは利害関係者の共通の概念や言語によるコミュニケーションを図るため、座学・演習などの教育訓練を本気で継続的・発展的に取り組むことが求められているのではないだろうか。

参考文献

※1東浦亮典(2018),『私鉄3.0 – 沿線人気NO.1・東急電鉄の戦略的ブランディング』ワニブックスPLUS新書

※2日経新聞. 2025年7月30日 8:54 (2025年8月8日 22:21更新).

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD300PT0Q5A730C2000000/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD08BZS0Y5A800C2000000/

※3内閣府. (2016). 平成28年版 防災白書 附属資料19 東日本大震災における被害額の推計. https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h28/honbun/3b_6s_19_00.html

※4内閣府. (2016). 平成28年熊本地震の影響試算について.

https://www5.cao.go.jp/keizai3/kumamotoshisan/kumamotoshisan20160523.pdf

※5内閣府. (2014). 特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告). https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/74/special_01.html

※6中央防災会議. (2025). 南海トラフ巨大地震最大クラス地震における被害想定について.https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/saidai_01.pdf

※7東京商工会議所. 「会員企業の災害・リスク対策に関するアンケート」2025年調査結果について.

https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1206977#:~:text=%E3%80%90%20%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AE%E4%B8%BB%E3%81%AA%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%91&text=BCP%E7%AD%96%E5%AE%9A%E3%83%BB%E7%81%BD%E5%AE%B3%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%AF%BE%E7%AD%96,%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%81%8C5%E5%89%B2%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%80%82

※8内閣府. (2025). 令和7年度「防災週間」及び「火山防災の日」について.

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/week/r7bousaiweek.html

※9内閣府. (2014). 事業継続ガイドライン第三版.

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/guideline03_ex.pdf